Qui était Tin Hinane, l'ancêtre du désert ?

Share

Entre récits oraux touaregs et mémoire vivante

Dans le sud de l’Algérie, au cœur du massif du Hoggar, circule depuis des siècles le nom d’une femme venue du nord, devenue fondatrice et figure de protection pour les Touaregs : Tin Hinane. Tin Hinane serait venue de Tafilalet, région du sud-est de l'actuel Maroc connue comme un point central du commerce transsaharien. Avec sa servante Takama, elle aurait trouvé la région saharienne du Hoggar vide d'habitant. Tin Hinane aurait donné naissance à trois filles, qui elles-mêmes auraient engendré les grandes tribus cheffes du Hoggar. Les filles de Takama, elles, auraient donné naissance aux nobles des tribus.

Mais cette légende n'est qu'une des nombreuses versions de son parcours. L'histoire de Tin Hinane, transmise oralement de génération en génération, échappe à la rigidité des livres d’histoire. Elle s’inscrit dans une mémoire vivante, mouvante, poétique, profondément enracinée dans les sables du Sahara.

Hoggar - image libre de droits (Adobe stock)

Hoggar - image libre de droits (Adobe stock)

Des récits multiples, une figure commune

Il n’existe pas "la" version de Tin Hinane. Il en existe des dizaines, portées par les anciens, les poètes, les conteurs touaregs. Dans certaines versions, elle est décrite comme une reine venue du Tafilalet marocain, fuyant une guerre ou guidée par un rêve, tandis que dans d’autres, elle traverse le désert avec sa servante Takama, semant les graines d’un futur peuple.

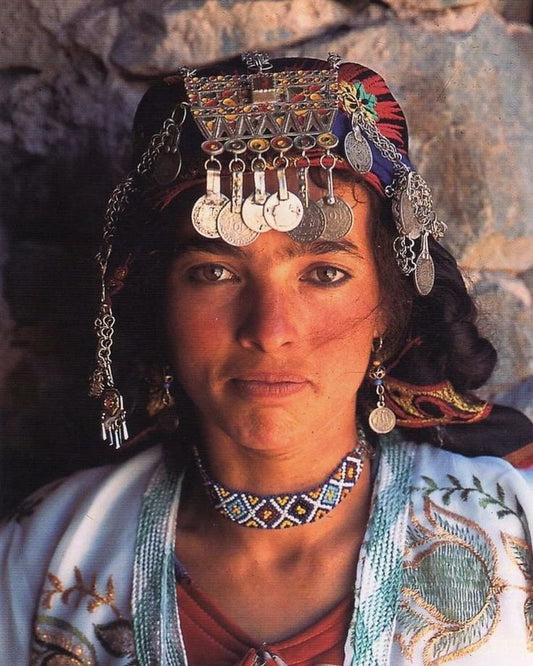

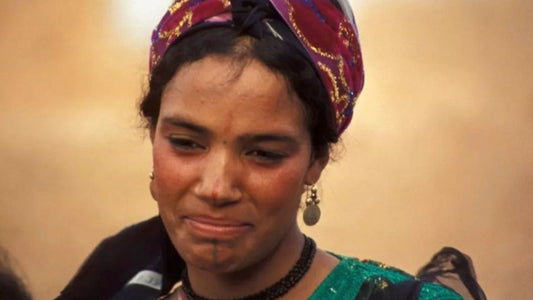

Si certains récits soulignent son rôle de fondatrice d’une lignée, d’autres insistent sur le fait qu’elle a rejoint un peuple déjà établi à Abalessa ou qu’elle a guidé une migration, illustrant la richesse et la diversité des traditions orales qui, loin d’être contradictoires, s’enrichissent les unes les autres. Il en va de même pour sa description physique. Bien que certains la dépeignent comme une femme à la peau claire, d’autres interprètent sa figure comme celle d'une femme d'une autre couleur de peau, symbolisant la diversité des peuples du Sahara et des héritages qu’elle porte.

Ces divergences narratives ne sont pas uniquement l’affaire des conteurs : elles traversent aussi les milieux académiques et archéologiques. Des chercheuses comme Malika Hachid ou Hélène Claudot-Hawad rappellent que cette pluralité de récits est précieuse, qu’elle reflète des visions du monde différentes, et qu’il serait réducteur de vouloir figer Tin Hinane dans une identité unique.

Une mémoire qui parle

Dans les sociétés touarègues, la parole est un pilier de la transmission. Les récits oraux, les proverbes, les chants, les poésies ne sont pas de simples divertissements : ils portent le savoir, la sagesse, l’histoire. Tin Hinane y est présente comme repère ancestral, vecteur de valeurs comme l’endurance, l'hospitalité ou encore la dignité. Ces récits sont vécus et transmis de manière vivante, et non figés dans une seule version. Chaque narration fait écho aux croyances et aux valeurs d’une époque, tout en préservant un lien avec l’héritage originel.

Une femme au cœur de l’héritage

Dans les traditions touarègues, la filiation passe par les femmes. Ce n’est donc pas un hasard si Tin Hinane est l’origine des lignages nobles des Kel Rela. Sa figure montre que le pouvoir féminin est ancré dans les pratiques sociales du Sahara : la tente, le nom, la mémoire — tout commence avec elle. La transmission orale de son histoire met aussi en lumière la place centrale des femmes dans la société touarègue, une société où la figure féminine est garante de l’héritage et de la pérennité de la communauté.

Une tombe au goût de mystère

En 1925, une équipe d’archéologues français dirigée par Byron Khun de Prorok découvre, à Abalessa, une grande tombe en pierre sèche, creusée dans le roc. À l’intérieur, le squelette d’une femme allongée sur le dos, enveloppée d’un linceul de cuir rouge. Tout autour d’elle, des objets de grande valeur témoignent d’un statut social élevé et de connexions transsahariennes :

- Bijoux en or, dont un bracelet massif et des perles

- Fibules (agrafes de vêtement) d’inspiration romano-berbère

- Un miroir en bronze d’origine romaine, élément rare et luxueux

- Des coquillages, de la poterie, un plateau en bois décoré

Ces objets, datés d’environ 1 500 à 1 600 ans, évoquent un personnage féminin d’élite, possiblement contemporaine des royaumes berbères d’Afrique du Nord (comme celui des Garamantes ou des Maures romanisés). Si rien ne permet d’affirmer avec certitude qu’il s’agit bien de la Tin Hinane des récits, la correspondance avec les traditions orales reste frappante.

Pour les populations locales, la figure légendaire et le tombeau se rejoignent naturellement, même si des questions demeurent, notamment sur son apparence physique ou son rôle exact au sein des migrations sahariennes.

Mais ici encore, les interprétations divergent. Certains chercheurs y voient une confirmation tangible des récits ancestraux, tandis que d’autres appellent à la prudence, évoquant la nécessité de nouvelles fouilles et d’analyses ADN pour mieux comprendre qui était cette femme. Des voix comme celles de Malika Hachid ont plaidé pour la reprise des recherches archéologiques, regrettant que le débat sur l'identité de Tin Hinane soit resté trop longtemps en suspens.

Tombeau de Tin Hinane à Abalessa

Tombeau de Tin Hinane à Abalessa

Une mémoire nomade et vivante

Évoquer Tin Hinane, ce n’est pas chercher une vérité historique unique. C’est écouter une multiplicité de récits, accepter que la mémoire ne se fige pas, qu’elle évolue avec ceux qui la portent. C’est aussi reconnaître que les récits oraux sont des formes légitimes de transmission, riches, nuancées, profondes. Ces récits ne se réduisent pas à des faits bruts ; ils incarnent une vérité culturelle, une identité vivante, parfois soumise à l’interprétation de ceux qui les transmettent, mais toujours porteuse d’un message commun : l’héritage de Tin Hinane comme fondatrice et figure emblématique du Sahara.

Pour aller plus loin

Les découvertes archéologiques autour de Tin Hinane ont suscité de nombreuses études, dont plusieurs fiables et respectueuses du contexte culturel :

- Gabriel Camps, anthropologue et fondateur de l’Encyclopédie berbère, a étudié en détail le tombeau d’Abalessa, proposant une datation du IVe siècle et insistant sur le caractère prestigieux des objets retrouvés. On vous conseille un de ses articles "Ahaggar", disponible en libre accès dans l'Encyclopédie berbère.

- Malika Hachid, préhistorienne et spécialiste de l'art rupestre, elle a plaidé pour la reprise des fouilles du tombeau d'Abalessa afin de déterminer avec précision le sexe et l'identité du personnage inhumé, soulignant l'importance de confronter les données archéologiques aux récits mythiques.

- Hélène Claudot-Hawad, spécialiste des Touaregs, rappelle que ces récits sont porteurs d’identité et qu’ils doivent être lus dans leur richesse symbolique, non pas opposés à l’histoire, mais complémentaires.

- Slimane Hachi, ancien directeur du Centre national de recherche en archéologie (CNRA), il insiste sur la préservation du mythe fondateur associé à Tin Hinan, estimant que le site archéologique abrite une légende structurante pour la société touarègue.

-

Abdelkader Haddouche, archéologue algérien, il a également participé aux discussions sur l'importance de nouvelles fouilles à Abalessa pour mieux comprendre l'identité de Tin Hinan.

Le croisement entre fouilles, traditions et mémoire orale permet de mieux comprendre ce que Tin Hinane incarne : une présence féminine fondatrice, une lignée, et une voix que le désert continue de porter.

👉 Pour prolonger cette plongée dans les mémoires sahariennes, nous avons écrit Les P’tits Mazouz, le premier magazine pour enfants qui fait découvrir la culture amazighe. Dans le numéro 3, "Voyage au Sahara", on embarque les plus jeunes à la rencontre des dunes, des oasis, des animaux du désert… et des grandes figures qui habitent encore les récits touaregs, comme Tin Hinane. Une invitation ludique et poétique à explorer, rêver, apprendre — et transmettre, tout simplement.